山西灵石王家大院巡礼

因为多种原因,我酷爱民居院落。黔东南的侗寨、湘西的苗寨、甘南的藏区、川西北的集镇、苏南的小街、皖南的小村、西北的沟峪,还有我居住的北京的胡同,总让我觉得亲近、踏实、恋恋不舍。

不久前,我走进了山西灵石王家大院。这次,不仅又一次一饱眼福,而且有一种境界“升华”的感觉———从对民居的猎奇进入对民居建筑文化的认知。

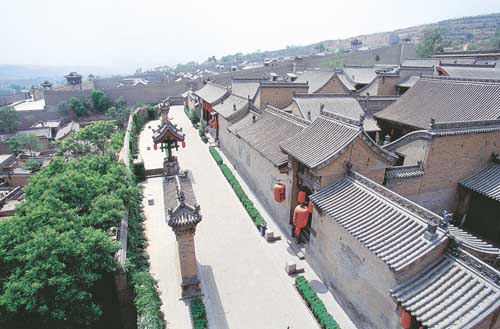

王家大院位于距灵石县城东北12公里的中国历史文化名镇———静升镇,地处晋中盆地南部边沿。它东挽绵山,西望汾河,北倚高坡,南向田畴,负阴抱阳,随形生变,层楼叠院,次第展开。经明万历至清康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间不断建造,总面积达25万平方米以上,特别是座落在黄土高坡上的视履堡、恒贞堡、崇宁堡三大建筑群和王氏宗祠,共有院落231座、房屋2078间,建筑面积达8万平方米。1996年,灵石县人民政府投巨资,开始修复已然百孔千疮的王家大院,1997年8月对外开放。

中国传统民居遗产极为丰富。皖南民居与山西民居一南一北,对峙呼应,如两座高峰而傲视群雄。近些年,山西各地的民居不断修复开放,豪奢的乔家大院、气派的渠家大院、大度的曹家大院令人惊叹,王家大院则是“后来居上”,因其规模的宏大、气势的壮观、装饰的精微,人称“华夏民居第一宅”。

这是一所官第。静升王家自第十五世孙王梦简以二千两白银捐得州同加五级诰授中宪大夫(四品)开始至清嘉庆年间,共考取、捐得以及获授、封、赠五品至二品官员101人,可谓官宦世家。其门前高悬的灯笼,堂中高悬的匾额与等级分明的建筑格局———前堂后室三进四合的院落规制,前低后高中轴对称的设计思想,既提供了对外交往的足够空间,又满足了隐避性的要求,充分体现了官宦宅第的威严与宗法制度的规整。

这是一户豪宅。山西有这样一首民歌:欢欢喜喜汾河湾,哭哭啼啼吕梁山,凑凑合合晋东南,死也不去雁门关。这首描述山西不同地区人们生活状况的歌谣自然包括了其居住条件的悬殊。汾河湾一带正是曾经风云一时的晋商的集散地,而在庞大的晋商队伍中,官商色彩最浓的当属静升王家。在漫长的原始积累中,以卖豆腐起家的王家建造了外则雄视四野、内则环环相扣的大堡,由堡门、堡墙、前门、中门、后门组成的四道封闭圈保证了其生命财产的安全,如同中世纪欧洲那些古老城堡。

这是一座山庄。以仕进为荣耀、以财富为基石的静升王家却在建筑与装饰艺术风格上选择了一个“雅”字。江南建筑风格的适当引进不仅没有改变王家大院整体上的北方气势,而且使其更为丰富,疏密有致,起伏得当,曲径通幽。文人画题材———琴棋书画与松竹梅等在石刻、木刻与砖刻饰品中的运用,开拓了北方建筑装饰语言的天地,更使本来难免铜钱味的王家大院不时散发出一股书卷气。

这又是一处民居。为商的王家在表达奢华之时,为官的王家在讲究气派之时,为学的王家在体现文雅之时,都没忘记建筑本身的实用性,舒适与安全是王家大院建筑的出发点,王家大院依旧保留着北方民居的全部要素。更为重要的是,王家大院保存了数量惊人的北方民间艺术的精品。那些出自民间艺人之手的建筑体、装饰物,品种齐全,题材繁多,内容丰富,手法多样,技艺精湛,体现了当时同类艺术的辉煌成就,堪称清代建筑装饰“纤细繁密”风格的民间典范。

善于从文化角度考察建筑的英国知名学者萨莫森在分析西方古典建筑语言时,特别把其中的立柱作为导论。他认为,“各种柱式提供了建筑品性的全部,从粗犷、严峻到纤细、美妙,在真正的古典设计中,柱式的选择是极端重要的一点,这关系到基调的选择。”从这个角度来看王家大院,却难以从建筑本身找到类似立柱这样纲领性的局部,作为王家大院的建筑基调的并非实体,而是一种文化的氛围,一种哲理的内涵,这就是儒家文化的谨严秩序、佛家文化的空灵境界与道家文化的天然选择以及三者的合而为一:居于儒,依于道,游于禅,而这,正是华夏传统文化的精气神。

邵建武

【责任编辑:周伟】