摘要:加强人才培养、提高公民素质已经成为我国实现高质量发展的重要任务之一。课程标准是教育部门规定的某一学科的课程性质、课程目标、内容目标、实施建议的教学指导性文件,同时也是教师的教学指南。高中历史课程标准和初中历史课程标准的更新,是为了符合新时代新形势的要求和教育发展的需要。中学历史课程标准的改革,要求历史教师快速并准确地掌握新课标的育人功能。本文通过比较分析《义务教育历史课程标准(2022年版)》与《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》的异同,指出初高中历史教学要做好有效衔接。

关键词:中学历史;课程标准;教学衔接

《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称“义务教育新课标”)与《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“普高新课标”)的颁布是教育发展的需要,有利于开拓新时代我国教育发展的新局面。以下将从课程理念、核心素养、课程内容及衔接现状对比分析两版新课程标准。初高中历史课程标准的课程目标均转向核心素养,但二者的知识点难易程度区分突出,本文将从两版新课程标准的修订变化分析对比。

一、课程理念

中学历史新课程理念体现国家意识形态、历史育人功能、历史学科特征,具有方法论指导意义。经过分析,笔者发现义务教育新课标和普高新课标在课程理念方面存在一些异同。

义务教育新课标主要强调了以下几点:一是要落实立德树人根本任务,培育学生核心素养;二是要求学生初步把握中外历史发展的阶段特征及规律;三是优化历史课程内容,突出基础性、思想性;四是要开展以学生为主的教学,鼓励学生自主探究,创新教学方式,呈现多元化教学;五是要充分利用评教机制,促进学生学习及教师改进教学功能。[1]

普高新课标主要要求:一是要将立德树人作为历史课程的根本任务;二是要坚持正确的思想导向和价值判断;三是要以培养和提高学生的历史学科核心素养为目标。[2]

基于对课程理念的分析,初高中历史新课标新教材能更好地衔接,义务教育新课标比较注重基础,要求学生掌握基础知识的同时注重培养学生动手能力、创新能力,注重培养学生的核心素养。普高新课标理念在义务教育新课标基础上进一步拔高,更趋向于强调专业化,突显培养学生的历史核心素养,符合中学生的认知水平及学习发展规律。初高中历史新课标的架构有利于教学的有效衔接。

二、核心素养

普高新课标创新性提出将核心素养作为教学目标,强调核心素养对国民教育的重要性。统编版历史教材正是在新课标要求下编撰而成,突显对学生核心素养的渗透。

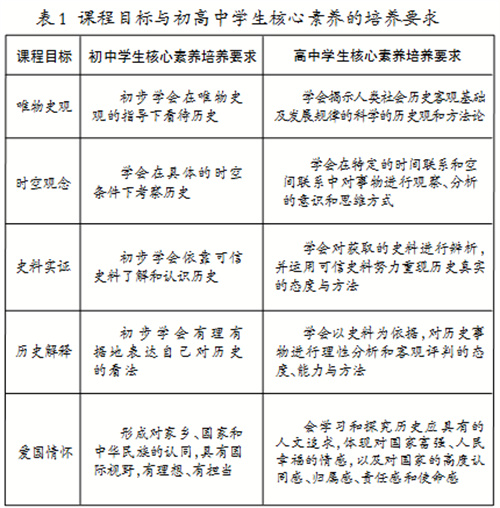

在信息时代,不同文化的交流碰撞日益加速,中华民族认同和国家认同在历史学科培育功能中更加得到重视。初高中历史新课标强化新时代育人导向,强化历史学科培养学生核心素养的作用。义务教育新课标核心素养与普高新课标核心素养在概念上具有一致性,这两个阶段的核心素养既有相辅相成的一面,又有其各自的独立性。初高中新课标皆以五大核心素养作为历史学科课程目标,以期更符合中学历史教育阶段要求。(见表1)

由表1分析可见,相较于高中阶段而言,初中阶段的核心素养培养要求追求基础性、具体化;高中阶段培养学生分析能力、探究能力、思维能力,着重培养学生的综合性、辨析性。我国初高中历史学科采纳螺旋式课程,因此初高中历史教学关系不是割裂断层,而是一脉相通、循序渐进、螺旋上升的。历史学科基础教育应一以贯之,更好地引导学生涵养五大核心素养,强化国家认同、民族认同,更好地落实立德树人根本任务。

三、课程内容

初高中新课标要求教材编写按照时间顺序,撰之以通史叙事架构,依据中国通史、世界通史的发展进程编撰。学生能在历史长河中更好地掌握主要历史事件,理解历史发展进程及历史发展的整体性。初高中新课标新教材具有明显的时序性,有助于初高中历史知识衔接,同时有利于学生构建历史思维。

从新课标课程内容要求看,义务教育新课标着重夯实历史基本知识,而普高新课标除了基础性知识外,还重视开拓历史视野、强化历史思维、提升历史核心素养。基于初高中学生认知水平存在的差异,螺旋式结构下的基础教育要求教师教学时,应深入钻研初高中历史新课标,精确掌握学生现有知识水平,做好初高中课堂内容的衔接。

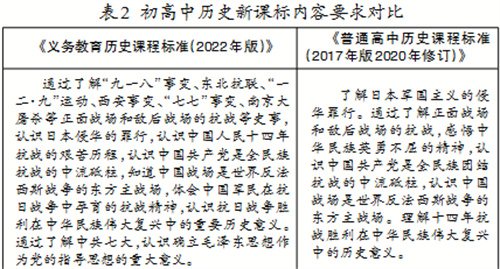

课程内容是历史新课标的核心内容和教师教学设计的依据。教师应在新课标的要求下开展教材研习,将课程内容具体化。本文将初高中新课标中关于“中华民族的抗日战争”的内容要求进行对比分析,具体见表2。

表2体现了初高中历史新课标中课程内容的具体要求,从中可以看出两个阶段的衔接情况。义务教育新课标课程内容要求围绕“了解+知道+认识”这三个层次,充分体现出对基础性知识的要求,如了解“九一八”事变、西安事变、南京大屠杀等突出历史事件,要求学生掌握重要的历史知识。普高新课标课程内容针对这一课要求为“了解事件+感悟精神+认识+理解历史意义”这四个层次,“感悟精神+理解历史意义”是在初中基础上进一步拓展的,是对学生历史学习能力的延伸。通过对日本侵华的史实罗列,力求学生认识日本侵华的罪行,了解抗日十四年的艰苦历程,知道中国是世界反法西斯战争的东方主战场,使学生更好地把握整体历史事件,充分体现对学生历史解释、时空观念、家国情怀等能力的培养。显然,两者培养能力的要求有所不同。

四、衔接现状

根据对初高中历史新课标的了解,教师需对教材使用情况加强分析,进而明确初高中历史教学的衔接现状。

初高中历史教学衔接中存在的问题如下:一是学习动机问题,中高考的压力导致有些学生不愿意在历史学科投入过多时间。二是当前初高中历史教学衔接不合理,需要教师根据新课标要求进行调整。三是初高中分离教学导致教材交流缺乏,学生升入高中,在教学内容难度加大的情况下会产生巨大落差。由此可知,在应试教育背景下,历史学科没有满足学生的需要,初中和高中教学缺乏交流平台与机制。针对以上教学衔接问题,教师需树立历史教材整体观,增强对初高中教材的衔接分析,充分钻研新课标价值,整合教材内容,此外还需开展以学生为主体的教学,加强学生的动手能力,培养学生学习历史的兴趣。

五、结束语

初高中历史新课标中核心素养的提出,对教师教学能力提出更高要求。普高新课标的五大核心素养平移到义务教育新课标,体现了我国历史课程改革的最新理念,充分考虑了初中与高中教学的有效衔接。新课标的修订推进了我国教育的现代化进程,有利于培养学生五大核心素养,对我国教育事业的发展具有重要的推动作用。教师需准确掌握国际形势、史学新成果、意识形态、课程有效衔接等,深刻钻研新课程标准,明晰历史学科的育人功能。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版集团,2022.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

(作者单位:贵州民族大学民族文化与认知科学学院)

王倩丽

【责任编辑:周伟】