读书不觉已春深

Nationwide reading

当太行山的褶皱藏进书页,当汾河水的波光淌过纸背,让我们一起以书作舟,泛波三晋大地。有人说,读书是灵魂的返乡,这次“返乡”,不必独行:有北魏的风穿过应县木塔的斗拱与你共读,有晋祠的千年周柏抖落绿叶为你的沉思注解,有老醋坊的慢火与你的台灯一起,煨熟一册未完的春秋。

《山西新闻联播》开设《读书不觉已春深》专栏,与你约定一场为期十天的“纸上行旅”,每一天,我们都会拆开一份关于山西的“文化盲盒”。愿这十天的“旅程”结束时,你的行囊里不止多了一份书单,更藏着一把钥匙——从此山西的每一寸土地,于你都是可翻阅的鲜活章节。

当“乡土中国”冲上网络热搜榜,当“逃离城市”变成流量密码——早在70年前,山西作家赵树理就用他的作品告诉我们:真正的“田园牧歌”,不在美颜相机的滤镜里,而在黄土高原的褶皱里。今天,我们一起翻开“山药蛋派”的书页,看赵树理如何用方言、锄头和二胡声,将山西农村写成一部永不过时的“人间剧集”。

《小二黑结婚》

三仙姑却和大家不同,虽然已经四十五岁,却偏爱当个老来俏,小鞋上仍要绣花,裤腿上仍要镶边,顶门上的头发脱光了,用黑手帕盖起来,只可惜宫粉涂不平脸上的皱纹。

——节选自《小二黑结婚》

1943年,赵树理在左权县听到一桩自由恋爱引发的命案,将其改编成《小二黑结婚》——没有华丽修辞,只有“三仙姑”“二诸葛”这样的诨名;没有宏大叙事,只有“米烂了”“不宜栽种”这样的朴实语句。

赵树理用白描手法撕开乡村的荒诞与真实,将“三仙姑”这类小人物塑造成时代的文学标本,向我们展现真实细节的千钧之力。

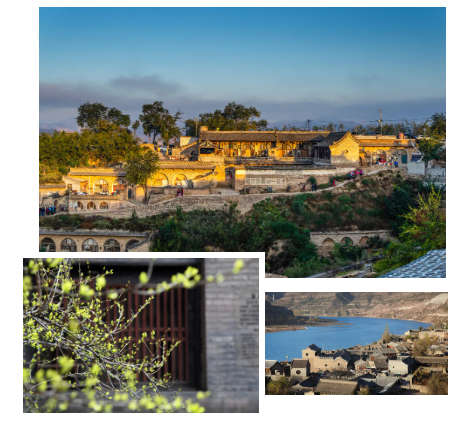

▲ 忻州悬空村

《三里湾》

马多寿老婆外号“常有理”,这时候正和“铁算盘”算账。她坐在炕沿上,两手按着膝盖,脖子伸得老长,冲着对面站着的儿子马有余嚷:“分家?你们翅膀硬了!你爹还没死呢!”

马有余缩着脖子嘟囔:“妈,不是说要分……是区上王书记说,合作社章程规定……”

“章程?章程是你们亲爹?”常有理一拍炕席,“你爹给地主扛活那会儿,章程咋不说给他块烙饼?如今刚吃上饱饭,就学会拿章程压爹娘了?”

窗外偷听的马有翼差点笑出声——他娘总能把“合作社”和“烙饼”扯到一起,就像她总能把香油瓶锁进柜子,钥匙拴在裤腰带上。

——节选自《三里湾》

此片段堪称“山药蛋派”教科书级写作示范——用炕头上的争吵写透时代洪流,让政治辩论在柴米油盐间现出原形。

1955年的《三里湾》,赵树理把合作社运动写得鲜活生动、平易近人:马家院分家的算计,范登高的私心,王金生的憨厚……他笔下的农民,每个人都是黄土地里长出的“素人明星”。

▲ 碛口李家山村

《李有才板话》

刘广聚,假大头,一心要当人物头,抱粗腿,借势头,拜认恒元干老头。

——节选自 《李有才板话》

赵树理把山西方言的犀利与韵律注入文本,让“板话”这种民间说唱形式成为解剖权力关系的利刃,在村口槐树下有真正的“人民文学”。

▲ 太行山村

赵树理谈创作时曾说:“我写东西是给农村识字人念的,他们听不懂‘潺潺流水’,但知道‘河沟里哗啦啦响’。”

七十年过去,赵树理的字句像一袋捂在炕头的山药蛋,倔强地在黄土里生长。当城市的霓虹淹没方言,当田埂的杂草漫过石碾——我们依然能听见他笔下的小二黑在太行山沟里唱秧歌,能看见“常有理”的钥匙串在裤腰间叮当作响。那些呛人的旱烟味、扎手的麦秸秆、混着土腥的笑骂声,早已凝成一部无需墨迹的“山西志”,风吹过,便在每道沟壑的裂痕中沙沙翻页。

【责任编辑 陈畅 见习编辑 李佩瑶】